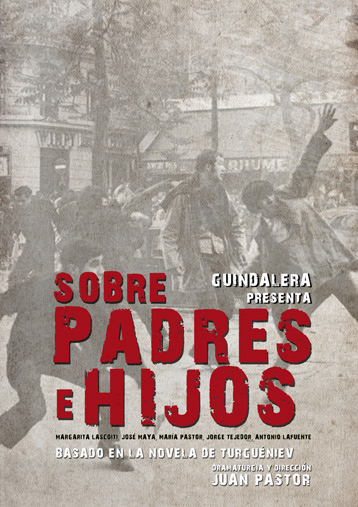

Adaptación de Juan Pastor de la novela homónima de Iván Turguéniev.

Con: Margarita Lascoiti, José Maya, María Pastor, Jorge Tejedor y Antonio Lafuente.

Espacio escénico y ambientación de Juan Pastor y Teresa Valentín Gamazo

Dirección: Juan Pastor.

Madrid. Espacio Guindalera.

13 de mayo de 2018.

Podría decirse que la trama de Padres e hijos, cuarta novela del escritor ruso Iván Turguéniev, se articula en tres planos distintos y superpuestos. Por un lado desarrolla lo que podemos denominar un conflicto generacional; dos visiones del mundo antitéticas contrapuestas: la de los padres, más conservadora, anclada en los ideales humanísticos tradicionales, la propiedad, la religión, la familia, etc., y la de los hijos, que se muestran rebeldes, desencantados con los viejos ideales, cuya actitud ante la vida es más escéptica y más pragmática.

En otro plano, dado el contexto social y político de la Rusia de mediados del siglo XIX en que está ambientada la obra (la novela apareció en 1862 en pleno fragor de la reforma agraria y la abolición del régimen de servidumbre del campesinado ruso) se nos muestra el enfrentamiento entre las dos opciones reales de oposición al régimen autocrático zarista que, para simplificar denominaremos la liberal-conservadora y la demócrata-revolucionaria, representadas respectivamente en la obra por dos de sus protagonistas, el joven médico Bazárov y el aristócrata Pável Kirsánov (Antonio y tío Óscar en la versión de Juan Pastor). Y luego está la trama amorosa, con la aparición de Anna Odintsova (Ana, a secas en la versión), la llamada de los sentimientos profundos, las “leyes eternas de la naturaleza”, como el amor y la muerte que vienen a trastocar todas las ideas preconcebidas que tenemos sobre la existencia, sobre la vida social y sobre la conducta personal.

En un arriesgado salto temporal, y haciendo gala de una buena dosis de coraje cívico, Juan Pastor trata de trasladar todos estos elementos en conflicto a nuestro “aquí y ahora”, sobre todo los relativos al debate público, movido quizá por los tintes tan dramáticos como esperpénticos que, con la aparición de los partidos de la llamada “nueva política” -sobre la que hay en su texto evidentísimas referencias- está adquiriendo la tan “nueva” como eterna pugna entre tradición y modernidad. Bien mirado, la pretensión de estos impulsivos jóvenes de erigirse en genuinos “representantes de las demandas y aspiraciones del pueblo (ruso)” -que tío Óscar critica con dureza- nos resulta harto familiar a todos como para que el paralelismo no parezca forzado en absoluto.

En ese viaje en el tiempo, algunos personajes, como Nicoláy Petrovich se han quedado sin billete, otros como su esposa (ahora Teresa), madre de Arkadi(ahora Jorge), han resucitado, supongo que por necesidades del guión y porque vienen a ser equiparables funcionalmente para el desarrollo de la trama, un todo simplificado pero, en cualquier caso, coherente, a efectos prácticos, y de deliciosa filiación chejoviana, que le permite a Juan Pastor aportar sus puntos de vista a un debate inaplazable en un momento en que las generaciones más jóvenes, criadas a regalo y con un menguado bagaje cultural son presa de la frustración ante unas condiciones de vida adversas y sin perspectivas de mejora en el futuro.

Puesto que se nos indica explícitamente que el espectáculo es todavía, como se dice ahora, un “work in progress”, se nos permitirá que nuestras apreciaciones sean consideradas como provisorias también.

Dejando de lado la puesta en escena y ambientación, la versión, como queda dicho, es una atinada y oportuna actualización del texto de Turguéniev. Las necesarias supresiones y alteraciones dan lugar inevitables y ligeras inconsistencias y, desde luego tras releer el texto original uno echa en falta, al menos, un desarrollo más pormenorizado del intenso y turbulento romance de Bazárov y Anna Odíntsova que pone a prueba la imperturbabilidad de Anna y conmueve los cimientos de ese bunker de escepticismo nihilista y fe en la religión del progreso tras los que se esconde el muchacho.

Respecto al trabajo de construcción de personajes y de actuación, viene a cuento recordar el tópico de que “la veteranía es un grado”. Lo cual no quiere decir que Jorge Tejedor y Antonio Lafuente no hagan un trabajo meritorio. Quizá el ritmo general del espectáculo deba remansarse un poco para que ambos den la medida exacta de su vehemencia y de su entusiasmo ante la perspectiva de un mundo nuevo que los arrebata. Jorge lo tiene quizá más fácil porque su personalidad es más maleable y porque su personaje no está sometido a una pasión tan violenta. La actitud displicente de Antonio al principio -las manos permanentemente en los bolsillos y mirando por encima del hombro-, su soberbia intelectual, su petulancia y engreimiento o el ardor con que defiende sus postulados ante tío Óscar parecen un tanto impostados; en realidad, toda esa escena de intercambio de argumentos e invectivas del principio está un poco sobreactuada, se llega al clímax de manera un tanto abrupta, diría yo. Luego, aunque es muy brusco su cambio cuando descubre el sentimiento que Ana ha despertado en él, Antonio modula con acierto esa exasperación, ese tormento y esa lucha interior por no ceder a un “romanticismo” que considera decadente. María Pastor desempeña con desenvoltura una mujer de porte distinguido, trato afable y mirada dulce y serena. Segura de sí misma, resuelta, y celosa de su intimidad al principio, cede progresivamente a la confidencia a medida que va enamorándose de Antonio. Su caudal de ternura casi intacto tras dos matrimonios fallidos constituye una promesa de felicidad plena. José Maya, ducho en estas lides (y una larga experiencia con Juan Pastor) está convincente como Tío Óscar, en su mezcla de desdén y dignidad ofendida con la que trata a los muchachos, sobre todo a Antonio en el que proyecta su sarcasmo o la ironía de sus “apartes” . Es asimismo un simpático y dicharachero anciano, padre de Antonio, que cuenta sus interminables batallitas mientras mira embelesado a su hijo. Margarita Lascoiti, en fin, hace un espléndido doblete, en ambos casos como madre, condescendiente, solícita y comprensiva.

Gordon Craig.